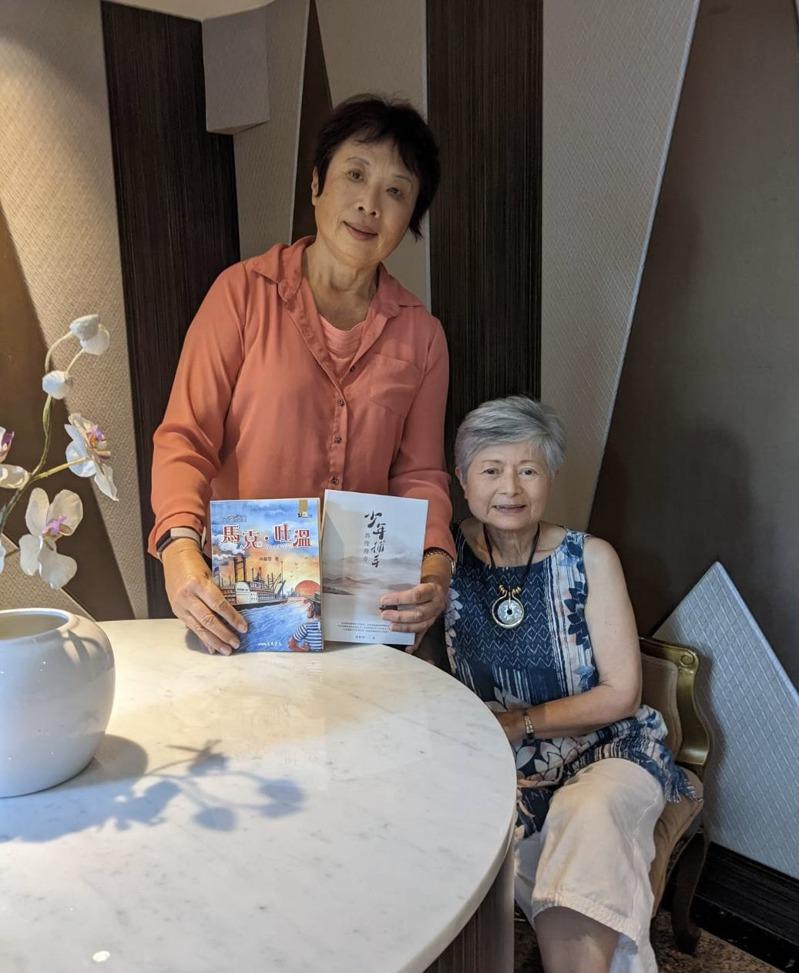

如果你是属于台湾所谓的四年级或五年级生的世代,一定不会忘记得当年经常滋事扰人的不良少年帮派以及他们的第一号克星少年组长鲁俊。疫情期间,我因缘际会结识了鲁组长的独生女鲁秋琴-海外华文女作家协会的优秀新血。

我与秋琴在美国以文会友,素未谋面。第一次会面是在刚解除疫情警报的台北,而且彼此互赠著作。翻阅她甫上市未久的鲁组长生平纪实「少年捕手」,仿佛使我跌入了时光隧道。那些放学后顶着鸟窝头、刷着睫毛膏、穿着超短裙,去西门町约会的早熟女同学;短发蓬松或长发触颈,口叼香烟,着牛仔长裤,游荡西门町的小混混;还有那赫赫大名的鲁组长扫荡队,一幕幕重现眼前…。

叙述父亲 有感情不滥情

秋琴的「少年捕手」,是一本很好的报导文学。报导文学不同于报导新闻,它一定要有报导者的某些主观判断、意识乃至参与。行文不能太过主观,但也不能纯粹只是客观叙述事件。秋琴在这点上掌握的很好。我觉得她叙述父亲时,有感情,但不滥情;有崇拜敬爱,但不夸张杜撰。

同时,这本书也是一本优质的家族史。秋琴写他的父亲,用的大多是第一手数据。当然也有不少是她事后费神去收集并印证的。她从祖父卢掌柜跟曾祖母怎么联手抚养最年轻的孝子-秋琴的父亲;谈及父亲从小两度「割肉疗亲」的孝行;最后随服务机关仓促赴台,没能带祖父同行。这些际遇为他留下一生憾恨,但却能因「天伦歌」的启示,从凄苦无依的自怨自艾,转化为豪气万千的宇宙大同情怀。我感觉秋琴写作时,在情感的拿捏上是非常精准的。她把很多对父亲的感怀文本都汇集到中篇部分。上篇是专注地在写父亲的很多行谊事迹,因此它同时是社会史的重要数据。

他父亲的各个建树案例跟当时社会各界的合作脉络,清晰可见,像蒋经国、周百炼,乃至侯友宜等人,都与鲁组长有一些交互。这些我相信都可以补正史之不足。

有人说:最真实的历史来自民间,而非官府。我在图书馆任职时,曾经发起一个「Let’s write a story」英文写作班。节目内容是请大家写个人的家族故事。参与者都不是作家,只是一般读者。

写完以后拿到班上来分享,大家互相点评与鼓励。秋琴这个作品,让我回忆起这广获好评的活动。

用回忆 印证铁汉柔情

秋琴在叙事与抒情两方面都很擅长。

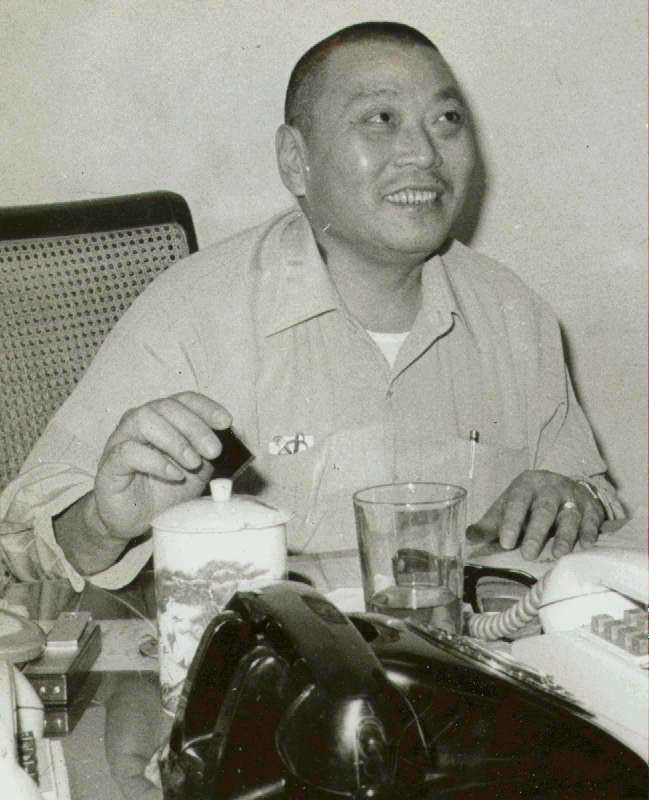

关于叙事方面,秋琴很有特色。她在上篇集中火力的从理念、行动跟形象三方面来描写父亲。她的文笔简洁,而且以很明快的节奏推动故事情节,很符合故事主角的行事风格。你可以想像一个警察,面对这么多复杂的青少年问题,几乎每一秒钟都要做出前途安危、生死攸关的决定。所以鲁组长的行事步调是非常快捷的。秋琴在写这些故事时,行文节奏也自然变得很明快。我自己在阅读时,好像也血脉贲张起来,一直等待着下一个惊奇。这是她运笔很成功的地方。最后她又以受惠者跟共事者的回忆来印证父亲的铁汉柔情,进而泽被青少年、父母跟社会的各种情实。总之,这本书有作者个人的观察,还有其他人的补述,以充分的条件来印证作者所言都是可靠的事实。

至于她怎么样从理念,行动跟形象描写父亲?

1. 理念方面,他的一贯理念最重要就是「少年宜教不宜罚,给予重生机会,并不留下任何恶行的蛛丝马迹」。

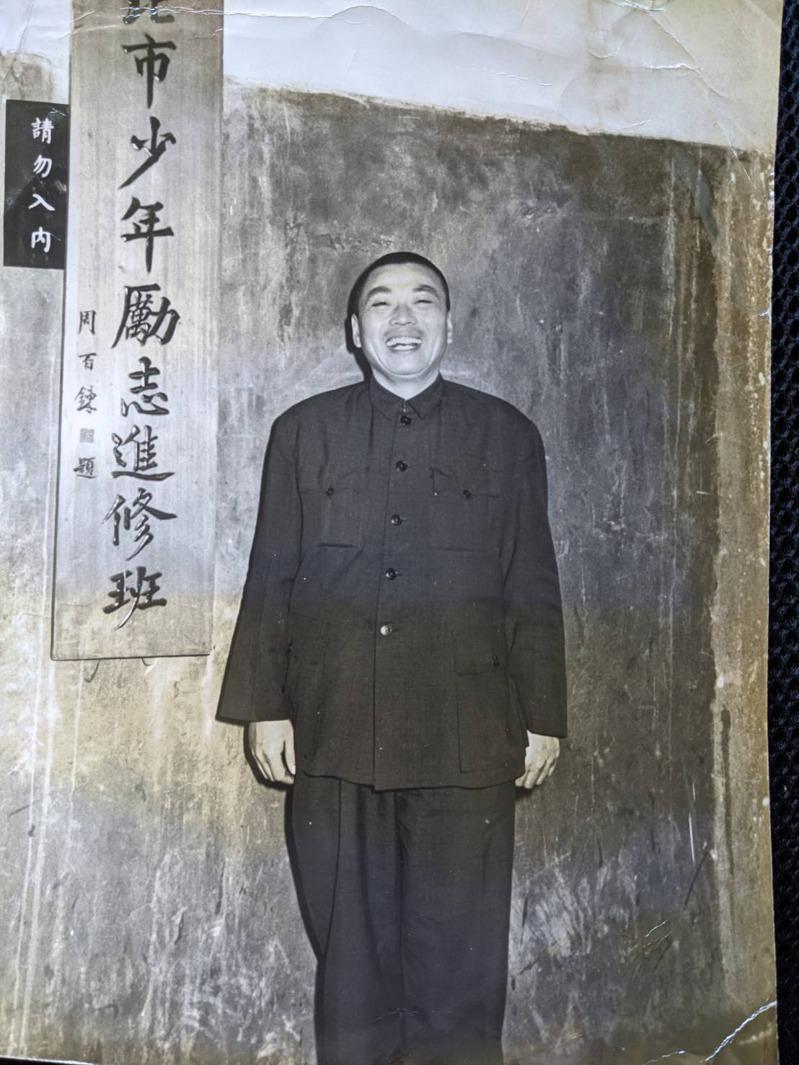

2. 行动方面,他是「金刚手段,菩萨心肠」,就像秋琴说的,父亲的心是很柔软的,常常会为孩子(不管是自家的或别家的)哭泣。他更开设励志班,安排转学,重新定位这些不良少年的人生。这是非常非常难得的一种智能、爱心、勇气与担当。

徒手挡帮派决斗

每当两个帮派大决斗的时候,他总是徒手跳进张力十足的阵营,手无寸铁站在两个帮派的正中间说:「你们要上的话,就先跟我吧。」结果大家都怕的不得了,以为他有跆拳道多少段、武术高强。他的武功到底有多强,其实没人知道,不过他那个气势已经把所有的青少年都镇吓住了。

山东美男子 南京大萝卜

3. 至于形象呢,我觉得秋琴描写的非常成功,她用「山东美男子」与「南京大萝卜」两个词,生动地勾勒了父亲形象。在她的心目中,父亲是一个「山东美男子」,彪形大汉、豪气干云、气派非凡。秋琴说父亲自称是「南京大萝卜」。这个形象当然也是非常朴实的,肥肥墩墩的,站在那边挺得笔直的。可是当我知道「南京大萝卜」典故时,我觉得鲁组长也许还有更深一层的表达。据闻乾隆皇帝南下,看到扬州萝卜很瘦小,就觉得扬州好穷,应给予减税优惠。后来到了南京,看到南京萝卜又大又肥,人民必定富裕。于是就多扣税收,以补扬州税收之不足。因此,鲁组长甘作「南京大萝卜」,与他不计较金钱,不介意吃亏,且乐善助人,显然相符。

这里我特别要转述一段秋琴描述父亲形象的文本。她说:「少年组的组长不能是那种玉树临风的美男子,也不能斯文多礼。他平头、虎背熊腰,身高正好足够将他一双犀利的眼光穿透人心。少年人怕他,却总是得依赖他,脱离昏天暗地的过往。他那一双温暖而厚实的手掌,像是如来佛的芭蕉扇,扇着、扇着、就越过了火焰山…」这段描述很长,我无法全录,但是我觉得她用的所有比喻与形容,都非常的触动人心,也恰到好处。你可以想像他那个厚实的手掌,就像芭蕉扇,挥动一下就能带着那些血气方刚的青少年,越过如火焰山般的凶险路段。

护青少年 数据不给法院

而且更最重的是,他不让青少年的数据存入法院档案,所以他们要出国前或创业起步之际,他会把数据原封不动的还给本人,由他们自己决定怎么处理。目的在强调少年组并未向法院提告,他们的一生到目前为止还是清白的。这是非常体贴的啊。

说个题外话,我曾在图书馆担任主管,每当必须解雇不适任员工时,会尽量情理法兼顾,给员工一个主动辞职的机会,以免留下曾被解雇的不良纪录。秋琴写这一段时,我觉得她对父亲的观察实在是先深探内心,再将这分爱心通过文本传递给读者。

父辈的爱 如此深藏不露

秋琴的抒情写意也是很有特色的。比如新年的时候,父亲在跪拜祖先之际,常嚎啕大哭。泪瓶里尽是亲情与乡情,非常感人。不过最让我感动的是「栏杆拍遍」这篇,我的确感受到病弱体虚,无法言语的鲁组长那种「英雄气短」的无奈情怀。读此文时,想起癌末弥留的先父,眼角有泪,无法言语的情景,不禁悲从中来。旧礼教世代的父辈们不善表达,一辈子对子女的爱,都是如此深藏不露。

最后,我非常感谢秋琴刻画了一个「爱吾爱以及人之爱」的父亲形象。她对父亲的感念,的确道尽了普天之下曾被低调父爱泽及的子女心声。