布莱克:我的目标是,把他介绍给加拿大戏剧界,或许未来加中可以有更多合作,正如阿瑟米勒在北京排演了《推销员之死》。

1987年,中国戏剧大师英若诚到访加拿大,在尼亚加拉大瀑布前留影,中间是邀请前来的布莱克,右边是丁海鹏。

照片:Radio-Canada / sumbitted by Christopher Blake

Yan Liang

今年秋天,加拿大斯德福特戏剧节(Stratford Festival) 会上演一部与中国相关的作品《推销员在中国》。讲述中美两位戏剧大师英若诚和阿瑟米勒合作,在上世纪八零年代初把名作《推销员之死》搬上北京舞台的故事。

加拿大戏剧人克里斯托弗.布莱克(Christopher Blake)其实比阿瑟.米勒更早前往中国。

1981年到1982年间,他在北京和上海两个城市生活了五个月。也是在那次旅行中,他结识了英若诚,并邀请英若诚来位于安大略省的斯德福特戏剧节参观。

1987年7月,英若诚终于成行,在斯德福特莎士比亚戏剧节住了一个星期,参观了尼亚加拉大瀑布附近的萧伯纳戏剧节(Shaw Festival)。

布莱克介绍英若诚与加拿大戏剧界重要人物见面,还会晤了当时加拿大主管文化艺术的部长麦克唐纳(Flora MacDonald),进一步讨论加中艺术交流的可能性。

本周,布莱克接受加广中文专访,详细介绍了自己一手促成的这段佳话。

我的目标是,把英若诚介绍给加拿大戏剧界人士,或许未来我们可以有更多合作,正如阿瑟.米勒在北京排演了《推销员之死》。

英若诚(中)抱着布莱克的女儿Maggie,与布莱克(右二)以及布莱克太太Colleen合影。左边是中国访问学者徐荣莲(音译),右边是丁海鹏。

照片:Radio-Canada / submitted by Christopher Blake

布莱克眼中的英若诚

在中国的五个月,接待布莱克的机构是中央戏剧学院和上海戏剧学院,他可以向他们提出要求,想去看什么样的演出或是想与哪些机构联络等,但负责中国戏剧的是文化部。

他早就听说过英若诚的名字,并希望和他以及北京人民艺术剧院取得联系。

有一天,加拿大大使在家中举办晚宴,款待正在中国拍戏的演员罗恩.格林(Lorne Greene),英若诚出现在晚宴上。

晚饭后,他们抽着雪茄聊天,探讨戏剧,

布莱尔对英若诚说,你很应该去加拿大看看,你对莎士比亚有兴趣,还翻译过莎翁作品。斯德福特戏剧节是世界最著名的莎士比亚戏剧节之一,你会感兴趣的。你个人又有那么多故事可以和我们分享。

英若诚当即说,好,听上去非常有趣。

英若诚自传《水流云在》封面。

照片:Radio-Canada

最初,英若诚令我感叹的是,他的英文如此之好。他的英文比我好,他的英文可能比他在西方见到的所有人都要好。他非常有文化,非常敏感,非常有好奇心,非常真诚。他有巨大的英语词汇量,声音低沉而富有魅力。

布莱克观察到,英若诚知道自己的英文很好,也知道英语世界的人惊叹于他的英文程度,因为那非常罕见。他表现得很舒适,也很享受和西方艺术家会面,谈论戏剧。

不过,是直到1987年7月,英若诚才终于得以成行,与中国莎士比亚戏剧研究者丁海鹏(音译,Ding Haipeng)来到了加拿大的斯德福特。

布莱克记得,英若诚每天前往观看彩排,记得排练的是莎士比亚的奥赛罗(Othello) 。他和演员们一起晚餐,和剧团见面,大家会向他提出问题,两边可以更多了解对方,非常愉快。

英若诚对加拿大戏剧水准之高,以及用加拿大的方式演绎莎士比亚印象深刻,大加赞赏。

布莱克认为,当时的中国封闭多年,而且经历了艺术成沦为政治宣传工具的年代,很多审美和对西方艺术的观念还停留在三、四十年代。

他记得,自己在北京和上海的时候,就常常告诉中国演员,不要去模仿和想象一个西方人如何讲话、行事,而是就以中国人自然而人性的方式来演绎,可能会更打动人心。

来加拿大的时候,英若诚已经开始担任中国文化部的副部长,所以,布莱克还成功安排他去了首都渥太华,与负责加拿大文化艺术部长麦克唐纳会面。

两人交流了加中艺术家以及艺术项目上潜在的合作,并一致认为,因为经费等原因,应该更侧重于加中艺术家之间的交流。这样可以更加个人,更加深入,也可以更长时间的学习和交流。

直到现在,布莱克都对自己亲手促成英若诚到访感觉骄傲。

而大家知道的是,两年之后,中国发生了六四

事件。1990年5月,英若诚辞去了文化部副部长之职。

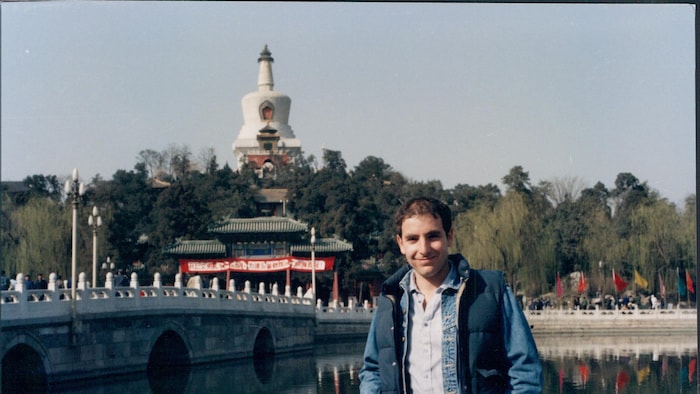

1982年,布莱克在北京北海公园留影。

照片:Radio-Canada / submitted by Christopher Blake

英若诚是位有理想的艺术家

同样是在八零年代,英若诚与西方电影界有过多次合作,出演了贝尔托鲁奇的《末代皇帝》(1987),《小活佛》(1993),以及《马可.波罗》(1982)等。

我觉得,英若诚是位有理想的艺术家。他是文化部长,同时是中国戏剧艺术领军人物,他对此是非常严肃对待的。当时中国正处于变化之中,他相信自己有义务服务人民,他真心相信这一点,他希望在中国,在现场,提升艺术,协助艺术家学习。不然,他完全可以去好莱坞,而且他会取得成功,他是如此才华横溢。

布莱克认为,英若诚有艺术家和政府官员的双重身份,其实是需要谨言慎行的,因为在当时的政治环境下,他的任何举动,甚至包括与阿瑟米勒合作《推销员之死》都给他带来一定的风险,但他还是做了,这需要勇气,

这或许就是英若诚,他作为领袖人物,冒了风险,也经受更多的磨难,但他扛下来了。

布莱克回忆说,英若诚不会过多谈论自己的文革时的遭遇。当然,自己也了解到,英若诚曾在文革中入狱,他的夫人吴世良也曾入狱,两个孩子,英小乐和英达受了很多苦。

英达后来成为了著名导演和演员,执导过中国第一部情景喜剧《我爱我家》,还出演过《围城》和《霸王别姬》等剧作。

英若诚于2003年去世,享年74岁。

在病床上,他用英文口述了自传《水流云在,Voice Carry》,由美国学者康开丽(Claire Conceison)教授整理而成。

当中提及了他和夫人吴世良从上世纪五零年代开始为中国政府做线人,提供与中国有联系的外国人的情报。

对此,布莱克表示,自己对事件来龙去脉掌握不多,但他更相信,英若诚常常出国,或许只是奉命行事,汇报见闻,而不是有意出卖朋友。

布莱克在上海戏剧学院,与《李尔王》的演员交流。

照片:Radio-Canada / submitted by Christopher Blake

对中国始终关注

布莱克表示,当年去中国,完全是因为对中国和中国文化着迷。幸运地是,在中国的五个月,看到一个正在对世界好奇、开放,并迅速变化的中国。

因为这段经历,他始终保持着对中国的关注。

他说,四十年开放之后,中国现在开始重新关闭了,中国艺术家再次面临如何自由表达,是否与西方合作交融的困境,令他感到遗憾。

在1981年,他向驻加拿大大使馆提出前往中国访问时承诺,自己不会成为大使馆的负担。于是,他提前学习中文,请了一位中文家教,每天学习三四个小时,苦读了六、七个月。

直到现在,他依然可以清晰地用中文说出一些成语、人名、和地名。

当时,我就是意识到,以我莎士比亚戏剧演员的身份,我可以向中国艺术界提供一些经验,关于斯德福特莎士比亚戏剧节,以及另外一个在尼亚加拉大瀑布附近的萧伯纳戏剧节(George Bernard Shaw)。

在那五个月,布莱克观看了大量中国戏曲演出,包括在天桥的曲艺表演,二人台、京剧,和在上海的昆曲。他认为,自己看到了最为天然的中国表演。

谈及对中国印象最深的事情,布莱克思索良久,忽然笑着说,最令我惊讶的其实是中国人是那么友好,而且,非常有趣、幽默、生动,这和很多人的想象不一样。

布莱克拍摄的戏曲大师与学徒。

照片:Radio-Canada / submitted by Christopher Blake

Yan Liang文章来源于RCI:【专访】回忆戏剧大师英若诚到访加拿大,布莱克:那时的中国正开放